Serie: Zahlen, die führen: Die wichtigsten Kennzahlen im Controlling verständlich erklärt

Was jede:r Controller:in wissen, hinterfragen und kommunizieren können sollte

Stellen Sie sich vor:

Sie stehen vor der Geschäftsführung. Die Folien sind bereit. Die wichtigste Zahl des Tages leuchtet auf dem Bildschirm: der ROI 18%.

Sie lassen den Blick kurz durch den Raum schweifen – und schon kommt die erste Frage:

„Alles schön und gut, aber was sagt mir jetzt der ROI allein?“

Eine gute und auch wichtige Frage. Denn Zahlen sprechen nicht immer für sich. Vor allem dann nicht, wenn sie alleine betrachtet werden.

Vom Kennzahlen-Einzelkämpfer zum System-Denker

In den bisherigen Artikeln der Serie haben wir relative und absolute Kennzahlen unterschieden und zentrale KPIs aus unterschiedlichen Bereichen beleuchtet. Aber was nicht betrachtet wurde: ihr Zusammenspiel.

Was es notwendig ist, ist ein System – eine Landschaft aus Kennzahlen, die sich gegenseitig ergänzen, kontrollieren und auch hinterfragen.

Was sind Kennzahlensysteme – und warum brauchen wir sie?

Einzelkennzahlen liefern verdichtete Informationen. Punkt.

Sie geben keinen Kontext – keine Richtung. Keine Ursache. Keine Wirkungszusammenhänge.

Genau hier setzen Kennzahlensysteme an:

- Sie verbinden quantitative und qualitative Faktoren,

- bilden Zusammenhänge und Strategien ab

- und machen Entwicklungen steuerbar – nicht nur messbar.

Zwei Wege zum System: ROI-Baum vs. Balanced Scorecard

DuPont-Schema: Der Klassiker

„Den ROI-Baum, den kenn ich!“, ruft der Student aus der letzten Reihe.

„Kennen Sie ihn persönlich - oder wissen Sie auch was er aussagt?“, fragt die Vortragende schmunzelnd.

Das DuPont-Kennzahlensystem, auch ROI-Baum genannt, ist wohl eines der bekanntesten Modelle. Es stellt den Return on Investment in den Mittelpunkt und zeigt in mathematischer Verknüpfung, welche Faktoren diesen beeinflussen:

➡ Umsatzrendite × Kapitalumschlag = ROI

Der große Vorteil: klare Logik, starke Zusammenhänge.

Die Schwäche? Einseitigkeit. Das Modell ist stark auf finanzielle Ziele fokussiert – und blendet andere Erfolgstreiber aus.

Balanced Scorecard: Die moderne Alternative

In den 1990er-Jahren entwickelten Robert S. Kaplan und David P. Norton ein Modell, das mehr will: Balance. Entstanden im Rahmen eines Forschungsprojekts.

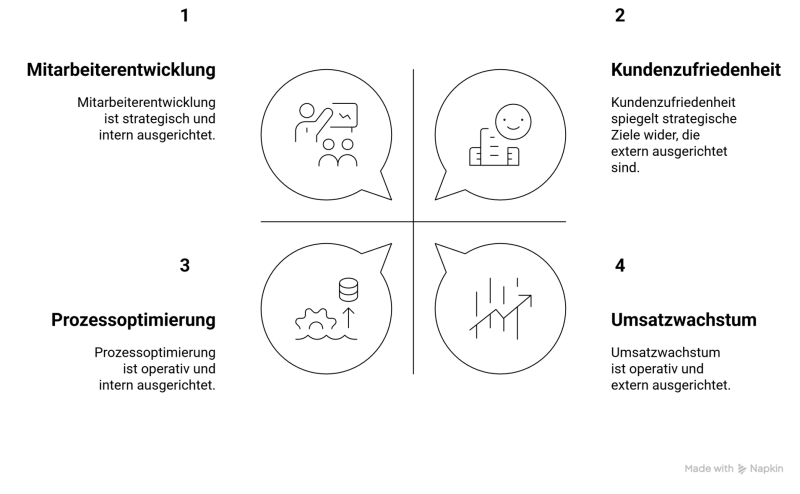

Die Balanced Scorecard (BSC) berücksichtigt vier Perspektiven, die gemeinsam den Erfolg eines Unternehmens prägen:

- Finanzen

- Kunden

- Interne Prozesse

- Lernen & Entwicklung

Alle KPIs in der Scorecard sind abgeleitet aus Vision und Strategie – und stehen in Ursache-Wirkungs-Beziehungen zueinander.

Oder wie Kaplan & Norton es formulieren:

„What you measure is what you get.“

Eine funktionierende BSC braucht dabei mehr als nur Kennzahlen:

Sie braucht Treiber (Leading Indicators) und Ergebnisgrößen (Lagging Indicators) – also Zahlen, die Richtung geben, bevor Ergebnisse sichtbar werden.

Von der Zahl zur Wirkung – und wieder zurück

Im Business-Alltag wirken oft viele Einflussfaktoren gleichzeitig.

Schäffer und Weber beschreiben in ihrem Buch die Rolle des Controllers als Jongleur:

„Mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten – ohne dabei die Richtung zu verlieren.“ (Schäffer/Weber, 2022)

Genau das ist die Stärke einer guten Balanced Scorecard – sie übersetzt Strategie in Handlung, macht komplexe Zusammenhänge sichtbar und ist damit ein zentrales Tool im Performance Management.

Aber auch sie ist kein Allheilmittel. Ohne klare Ziele, stringente Umsetzung und regelmäßige Reflexion bleibt sie ein hübsches Zahlenbild ohne Wirkung.

So sieht eine Kennzahlenlandschaft aus – und so gestalten Sie sie

Um den Einstieg zu erleichtern, können Tools wie Napkin helfen:

✔ Einfacher Text genügt – das Tool erstellt daraus strukturierte, visuelle Darstellungen von Kennzahlensystemen oder Ursache-Wirkungsketten.

✔ Ideal für Strategie-Workshops oder Präsentationen im Führungsteam.

🧩 Beispiel:

Ein Zusammenhang aus der Praxis könnte so aussehen:

- Mitarbeiterkompetenz ↑

➡ Prozessqualität ↑

➡ Kundenzufriedenheit ↑

➡ Umsatzrendite ↑

Schon ein solcher Mini-Ausschnitt zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur Ergebnisse zu messen, sondern auch deren Treiber.

Fazit – Vom Zahlenhaufen zur Kennzahlenlogik

Kennzahlen sind mehr als Rechenergebnisse. Sie sind Sprachsysteme.

Einzelkennzahlen sagen oft nur wenig aus – aber im Zusammenspiel erzählen sie eine Geschichte über Leistung, Wirkung und Zukunft.

Ob Sie den ROI-Baum oder eine Balanced Scorecard verwenden:

Wichtig ist, dass Sie nicht nur Zahlen sammeln, sondern Verbindungen herstellen.

Denn Führung mit Zahlen heißt:

👉 verstehen,

👉 verknüpfen

👉 und verändern.

Tipp für die Praxis: Ihre 3 Schritte zur Kennzahlenlandschaft

- Ziele klären – Was wollen Sie wirklich steuern?

- Perspektiven kombinieren – Operativ, strategisch, menschlich.

- Visualisieren & diskutieren – z. B. mit Tools wie Napkin.

Quellen

- Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1992): The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance, Harvard Business Review.

- Schäffer, U. & Weber, J. (2022): Einführung in das Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag.

- Wikipedia-Eintrag: DuPont-Schema

- Napkin (2025): https://www.napkin.one

Kommentar hinzufügen

Kommentare